「あの人、なんであんなに偉そうなの?」

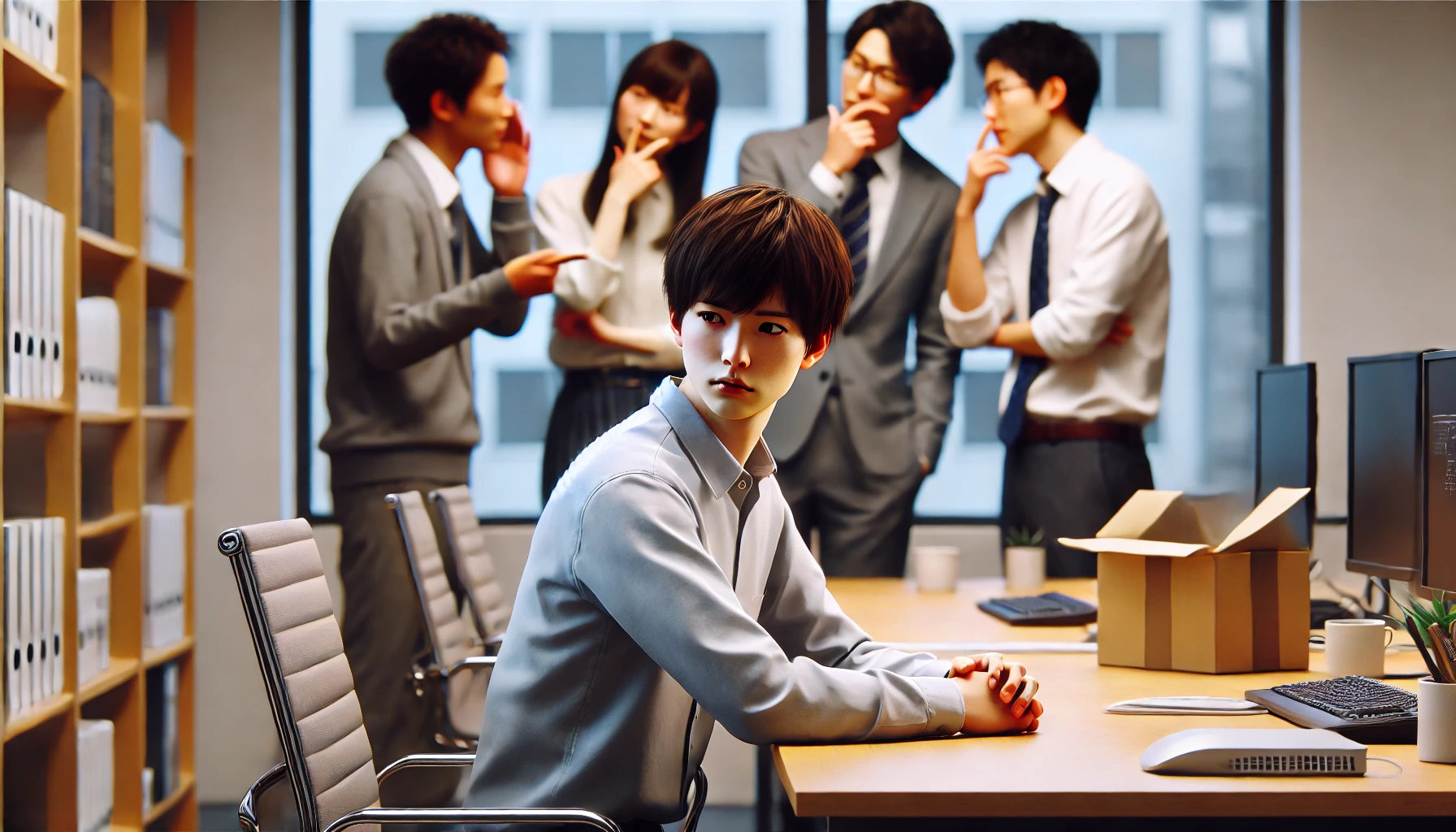

職場や学校、SNSなど、どこにでも“人を見下す人”は存在します。

一見、自信満々で強そうに見える彼らですが、実はその裏には深い不安や劣等感が潜んでいることが多いのです。

そして、そんな態度はやがて「因果応報」として自分に返ってきます。

本記事では、人を見下す人の心理や行動の背景から、実際にあった因果応報のエピソード、さらに自分が見下されないための対策、因果応報を避ける生き方までを徹底解説。

人間関係に悩んでいる方、自信を持ちたい方、周囲とより良い関係を築きたい方に向けて、わかりやすく丁寧にお届けします。

目次

なぜ人を見下すのか?心理とその背景を探る

自信のなさの裏返し?虚勢を張る心理

人を見下す人の多くは、実は内面に深い不安や劣等感を抱えています。

その不安を隠すために、あえて強く見せようとするのです。

これは「防衛機制」と呼ばれる心の働きの一つで、自分を守るために他人を下に見て安心しようとします。

たとえば、仕事でミスが多い人が、同僚のちょっとした失敗を大きく笑ったり馬鹿にしたりすることがあります。

これは、自分が失敗している事実から目をそらし、他人を下に見ることで「自分の方がまだマシ」と思い込みたい心理です。

このような人は、周囲から見ると「偉そう」「性格が悪い」と思われがちですが、実際には心の中にある自信のなさが原因です。

一見強気に見えても、内面はとても脆く繊細なのです。

本当に自信がある人は、わざわざ他人を下に見て優越感に浸るようなことはしません。

むしろ他人の長所を素直に認め、学ぼうとする余裕があります。

つまり、見下す行為は「強さ」ではなく「弱さの表れ」です。

自信がないからこそ、他人を下に置かないと自分の立場を保てないのです。

もしあなたの周りにやたらと見下してくる人がいるなら、「この人は心の中に不安を抱えてるのかもしれない」と一歩引いて見てみましょう。

相手の心理を理解することで、冷静に対応することができます。

優越感に浸りたい承認欲求の罠

人を見下す人のもう一つの特徴は、「自分が認められたい」という強い承認欲求です。

誰かに褒められたり、優れていると思われることで安心したいという気持ちが根底にあります。

しかし、それが行き過ぎると「他人より上に立ちたい」という欲求に変わります。

つまり、相手を下に見ることで、自分の価値を無理やり引き上げようとするのです。

たとえば、SNSでやたらと人のミスを指摘したり、マウントを取る発言を繰り返す人がいます。

このような行動は、自分を良く見せたいという承認欲求の裏返しです。

「すごいね」「さすがだね」と言われることで、自分の存在価値を感じているのです。

しかし、このやり方は長続きしません。

一時的に優越感を得られても、他人を見下して得た自尊心は非常にもろいのです。

少しでも自分より優れている人が現れると、自信を失いやすく、心が不安定になります。

本当の意味で承認されたいなら、人を見下すのではなく、相手と信頼関係を築くことが大切です。

人を尊重し、自分自身も努力することで得られる評価こそが、真の承認につながるのです。

幼少期の環境が影響していることも

人を見下す性格は、大人になってから突然身につくわけではありません。

多くの場合、幼少期の家庭環境や育った環境が大きく関係しています。

たとえば、兄弟間で常に比べられて育ったり、親から「もっと頑張れ」「あの子より劣ってる」と言われ続けた子どもは、自分に自信を持てなくなります。

その結果、「誰かより上でなければ自分に価値がない」と思い込むようになってしまうのです。

また、親が他人を見下すような発言を日常的にしていた場合、それが当たり前だと感じて育ってしまうこともあります。

「自分が優れていることをアピールしないとバカにされる」という誤った価値観が染みついてしまうのです。

このような環境で育った人は、大人になってもその思考パターンを無意識に引きずります。

そして、自分を守る手段として「見下す」という行動に出るのです。

もちろん、環境のせいだけにするのは簡単ですが、そこから抜け出す努力をすることも可能です。

過去を見つめ直し、自分の思考の癖に気づくことが第一歩となります。

比較癖が染みついた思考パターン

人を見下す人には、常に誰かと自分を比較してしまう「比較癖」があります。

この思考パターンはとても根深く、無意識に人の能力や持ち物、地位などを自分と比べてしまいます。

たとえば、同僚が上司に褒められているのを見て、「あの程度で褒められるなんておかしい」と内心見下す人がいます。

これは、自分が褒められていないことへの嫉妬と、相手に負けたくないという感情が入り混じった状態です。

比較は一見モチベーションになるように思えますが、実は心をどんどん疲弊させます。

なぜなら、上には上がいるからです。

誰かに勝ったと思っても、すぐにまた別の「上の人」が現れ、永遠に満足できなくなるのです。

このような思考に陥っている人は、自分の価値を「他人との相対評価」でしか見られなくなっています。

それが、他人を見下すことで優位に立ちたいという気持ちにつながっているのです。

解決するには、「自分は自分」という絶対評価の視点を育てることが大切です。

自分の成長や達成を、他人と比べずに喜べるようになると、自然と見下す心も消えていきます。

職場やSNSで悪化する“見下しグセ”の現代的背景

近年では、職場やSNSなど、他人の行動や考えが見えやすい環境が増えています。

それによって、人を見下す行動が悪化しやすくなっているとも言えます。

特にSNSでは、他人の成功や幸せがタイムラインに流れてきます。

それを見るたびに「私はまだここまで達成できていない」と感じてしまい、劣等感を抱く人も多いです。

そして、その劣等感を打ち消すために、相手の投稿に皮肉を言ったり、見下すようなコメントをするのです。

また、職場でも成果主義が進み、数字や結果で評価される機会が増えました。

そのため、他人の成績や成果が気になり、「あいつは運が良かっただけ」と評価を下げて自分を保とうとする人が出てきます。

このような環境では、知らず知らずのうちに見下す思考が強化されてしまいます。

しかし、それは長期的に見て、自分自身の心に悪影響を及ぼします。

見下しグセから脱却するには、自分の中の「不安」や「焦り」に向き合い、他人を評価の基準にしない考え方を育てることが必要です。

そうすれば、人と自分を比べることなく、自分らしい人生を歩めるようになります。

人を見下す人が受ける“因果応報”のパターン

周囲からの信頼を失う

人を見下す態度を続けていると、最も早く現れるのが「信頼の喪失」です。

どんなに仕事ができても、どんなに成績が良くても、人間関係において信頼がなければ評価されません。

たとえば、他人をバカにしたり、小さなミスを笑ったりする人がいたとします。

最初のうちは周囲も笑って流してくれるかもしれません。

しかし、次第に「この人には何を話してもバカにされそう」と思われ、相談も本音も聞けなくなっていきます。

信頼とは、「この人は自分を大切にしてくれる」と感じられることで築かれます。

その逆である「この人は自分を見下している」と思われた瞬間、人は心を閉ざします。

つまり、見下す態度は自ら人間関係を壊してしまう行為なのです。

そして一度失った信頼を取り戻すのは、非常に困難です。

信頼を失った人の発言や行動は、すべて否定的に捉えられるようになります。

「また人をバカにしてる」「あの人の言うことは信用できない」といったレッテルが貼られ、孤立してしまうこともあります。

人は、尊重されて初めて相手を尊重しようと思えるものです。

自分が見下されたと感じた相手が、再び信頼してくれる可能性は極めて低いのです。

つまり、因果応報とは、他人に与えた態度や言葉が、そのまま自分に返ってくること。

人を見下して信頼を失えば、それは必ず自分の行動の結果として返ってきます。

自分の成長が止まってしまう

人を見下すことに慣れてしまうと、自分自身の成長も止まってしまいます。

なぜなら、他人から学ぶ姿勢を失ってしまうからです。

たとえば、同僚や部下が新しい知識やアイデアを提案したときに、「そんなの意味ない」「レベルが低い」と見下す人がいます。

これは、一見強気で頭が良さそうに見えるかもしれませんが、実は自分の世界に閉じこもっている証拠です。

学びとは、他人の視点や経験を受け入れることから始まります。

しかし、人を見下す人は「自分の方が上」「相手には教わることはない」と思い込んでしまいます。

そのため、新しい視点を取り入れるチャンスを自ら手放してしまうのです。

さらに厄介なのは、見下すことで一時的に優越感を得てしまい、自分が努力しなくてもいいと錯覚してしまう点です。

「自分はすでにできる」と思い込むと、学びや挑戦の意欲が低下していきます。

結果として、他の人がどんどん成長していく中で、自分だけが取り残されることになります。

最初は優越感に浸っていても、気づけば自分の方が遅れているという現実に直面するのです。

つまり、他人を見下すことは、自分の可能性を閉ざすことと同じ。

自分の成長の機会を奪ってしまうという、まさに因果応報の典型的な例なのです。

思わぬ形で孤立していく

人を見下す態度を取る人は、周囲との関係が徐々に悪化し、最終的には孤立してしまうケースが多いです。

これは職場でもプライベートでも同じです。

最初はちょっとした冗談や皮肉だったとしても、繰り返されることで周囲は「この人と一緒にいたくない」と感じ始めます。

見下されることは、誰にとっても気分の良いものではありません。

たとえ直接言葉にしなくても、無意識のうちに距離を取られるようになります。

そして人は、徐々にその人との関わりを減らしていきます。

飲み会や集まりに呼ばれなくなったり、仕事で情報を共有してもらえなくなったりするのです。

その時になって初めて、「あれ?自分だけ仲間はずれ?」と気づいても、もう手遅れです。

孤立すると、相談できる人がいなくなり、問題が起きたときのサポートも得られなくなります。

仕事や人間関係でトラブルを抱えたときに、誰も助けてくれない状況になることもあります。

こうした孤立は、自分の態度が積み重なった結果です。

まさに、日々の小さな「見下し」が因果応報として返ってきているのです。

人は一人では生きていけません。

周囲との良好な関係は、人生を豊かにする大切な要素です。

それを失ってしまう代償は、決して小さくありません。

同じ目に遭う“ブーメラン効果”

「他人を見下す人は、いつか自分も同じように見下される」。

これは多くの人が体験的に知っている“因果応報”の形です。

いわば「ブーメラン効果」とも言えます。

たとえば、部下や後輩を小馬鹿にしてきた上司が、後に立場が逆転して、今度は若手から陰で「無能扱い」される。

または、SNSで人の失敗を笑っていた人が、自分がミスをしたときに一気に炎上する。

そんな場面は、実際によくあります。

これは、見下す態度が周囲の記憶に残っているからです。

人は、自分を傷つけた人には親切になれません。

むしろ、チャンスがあれば仕返ししてやろうという気持ちが働いてしまうものです。

ブーメラン効果は、時間差で訪れることが多いのも特徴です。

「今は調子がいいから大丈夫」と思っていても、環境が変わったときに、一気に自分が下に見られる立場になることがあります。

そしてその時、自分がしてきたことを痛感するのです。

因果応報とは、単に悪いことが返ってくるだけでなく、「同じ形」で返ってくることが多いという点がポイントです。

だからこそ、他人への言動は慎重にすべきなのです。

人間関係が破綻する未来

見下す態度を取り続けていると、最終的には大切な人との関係すら壊してしまうことがあります。

それが家族であれ、恋人であれ、親友であれ、関係性に関係なく破綻のリスクは避けられません。

なぜなら、どんな関係でも「尊重」がなければ成り立たないからです。

見下された側は、最初は我慢していたとしても、限界が来たときに一気に心が離れていきます。

「もうこの人とは一緒にいたくない」と思われたら、修復は非常に難しくなります。

特に恋人関係や夫婦関係では、相手を下に見てコントロールしようとする人がいます。

「お前には無理だろう」「俺の方が稼いでる」などの発言は、確実に信頼を壊します。

それが繰り返されることで、気づけば相手の心は離れ、別れや離婚という結果に至ることもあります。

見下しの言葉は、関係性を少しずつむしばみ、最終的に壊してしまうのです。

人間関係は築くのには時間がかかりますが、壊れるのは一瞬です。

だからこそ、どんな関係でも「相手を大切にする姿勢」が必要なのです。

それを怠ったとき、因果応報として孤独や喪失を経験することになるでしょう。

実際にあった因果応報のエピソード5選

成功者をバカにしていた人が転落した話

Aさんは、学生時代から「俺の方がすごい」「あいつは運がいいだけ」と、人の成功を素直に認められないタイプでした。

特に同級生のBさんがベンチャー企業を立ち上げて成功したときには、「どうせすぐ潰れる」と嘲笑していました。

SNSでもBさんの活動に皮肉を投稿し、仲間内でも陰口を言い続けていました。

しかし、その数年後、立場は一変します。

Bさんの会社は順調に成長し、メディアでも紹介されるようになりました。

一方でAさんは転職を繰り返し、キャリアが伸び悩んでいました。

さらに悪いことに、かつてBさんのことをバカにしていた発言がネットで掘り起こされ、Aさんの信頼は一気に低下。

就職先でも「人の成功を妬む人」という印象がついてしまい、職場に馴染めず退職を余儀なくされました。

成功者を見下すことで一時的に優越感を得ていたAさんでしたが、その態度がめぐりめぐって自分の首を締める結果になりました。

まさに因果応報。

他人の努力や成功を見下していた態度が、自分自身の評価を下げる大きなブーメランになって返ってきたのです。

マウント女子がSNSで炎上した話

CさんはSNS上でいつも「私はこんなに仕事ができる」「彼氏は年収1000万」と、自分のステータスをアピールしていました。

一見キラキラした投稿ですが、その実態は“他人を見下すための投稿”が中心でした。

「〇〇ちゃんってまだ独身なんだ?焦らなくて大丈夫?」といったマウント発言も日常茶飯事。

フォロワーからも一部では注目されていましたが、「感じ悪い」と陰口を叩かれるように。

そしてある日、Cさんが投稿したある写真に、他人のプライベート情報が無断で写り込んでいることが発覚。

「この人、プライバシー意識ないの?」「最低」と一気に炎上してしまいました。

そこからは過去の見下し発言も次々と掘り返され、信頼は崩壊。

フォロワーも激減し、SNSアカウントも閉鎖することになりました。

マウントで得た自己肯定感は、他人を不快にさせたことで一気に崩れ去ります。

一度ついた“性格の悪い人”というイメージはなかなか払拭できません。

SNS時代における因果応報は、想像以上に速く、そして痛烈です。

上司をバカにしていた部下が左遷された話

Dさんは若くして昇進したものの、年上の上司に対して常に見下す態度をとっていました。

会議中も「それ、古くないですか?」と皮肉を言ったり、陰で「あの人は時代遅れ」と悪口を言っていたのです。

同僚たちも最初は笑っていたものの、次第に「Dさんって人のことばっか言ってるよね」と不信感を抱くように。

さらに、その上司は実は社内での影響力が大きく、人望も厚い人物でした。

あるとき、Dさんが新しいプロジェクトの責任者に任命された際、重要なサポートが一切得られませんでした。

協力してくれるはずの他部署からも冷たい対応を受け、プロジェクトは大きなミスを連発。

最終的に責任を問われ、Dさんは地方へ異動させられることに。

本人は「干された」と不満を漏らしていましたが、その原因はすべて自分の態度にありました。

上司を見下したことで、周囲からの信用も応援も失ったDさん。

職場における因果応報は、意外とシンプルに「協力されなくなる」という形で現れるのです。

家族を軽視した結果、見放された話

Eさんは家ではいつも「家族より仕事が大事」と言い、妻や子どもの話をまともに聞こうとしませんでした。

「どうせお前らには分からない」「黙ってろ」といった発言も多く、家庭内では完全に“上から目線”。

当初は家族も我慢していましたが、年月が経つうちに不満は溜まり、やがて限界を迎えました。

ある日、妻から突然「もう無理。子どもを連れて実家に帰ります」と告げられたのです。

Eさんは初めて「なぜ?」「何が悪かったの?」と慌てましたが、妻からはこれまでの言動の数々を冷静に指摘され、返す言葉もありませんでした。

見下す態度は、家族の心を少しずつ壊していきます。

どんなに経済的に支えていても、感情的なつながりがなければ、家族は離れていくのです。

結局、Eさんは離婚となり、子どもとも疎遠に。

「何もかも失って初めて気づいた」と語っていましたが、それはあまりに遅すぎる気づきでした。

客を見下していた店員の末路

Fさんは接客業のスタッフとして働いていましたが、態度が横柄で、お客様を選んで接するタイプでした。

「この人、金持ってなさそうだから適当でいいや」といった言葉も同僚の前で平気で言っていたのです。

しかし、ある日、ラフな格好をしていた男性客に対して冷たい対応をしたところ、後日その男性が店のオーナーの知人だと発覚。

実はその男性は投資家でもあり、店舗への大口取引の話を検討していたのです。

この一件がオーナーの耳に入り、Fさんは厳重注意。

態度改善が見られなかったため、最終的には解雇されることとなりました。

お客様を見下すことは、自分の可能性やチャンスを潰す行為でもあります。

どんな相手にも誠実に接することが、結局は自分に返ってくるという大切な教訓を、Fさんは痛い形で学ぶことになりました。

自分が見下されないためのセルフチェックと対策法

見下しに屈しないメンタルの作り方

見下してくる人に出会ったとき、多くの人は自信を失ったり、心が傷ついたりしてしまいます。

でも、そうした言動に振り回されないためには、まず「自分の価値は他人に決められない」という意識を持つことが大切です。

人はそれぞれ育った環境や考え方が違います。

見下してくる人は、自分の価値観でしか物事を見ておらず、あなたのことを本質的に理解していないことがほとんどです。

だからこそ、「その人の言葉は真実ではない」と客観的に捉える力が必要です。

言われたことをすべて真に受けるのではなく、「それはあなたの意見であって、私は私の価値を信じている」と考えることで、心が守られます。

また、自分の強みや得意なことを日頃から意識しておくことも、メンタルの安定につながります。

「自分にはこんな良さがある」と自覚していれば、多少の批判や見下しにも動じにくくなるのです。

趣味や好きなことに打ち込んだり、成功体験を積み重ねることも効果的です。

自分の軸をしっかり持つことは、周囲の言葉に左右されない“揺るがない心”を育てるためにとても重要です。

相手の本心を見抜く質問術

見下してくる人と接するとき、「本当にこの人は悪意があるのか?」を見極めることも重要です。

実は無意識に言っているだけで、悪気がないケースもあるからです。

そんなときに役立つのが、「質問すること」です。

たとえば、「それってどういう意味?」と軽く聞き返すだけでも、相手の本心が見えてきます。

本当にあなたを見下す意図があるなら、答え方が攻撃的だったり、ごまかしたりするはずです。

逆に、言った本人が「言いすぎたかな」と気づいて謝ってくれることもあります。

また、「そういう考え方もあるんですね。私はこう思うんですけど、どう思いますか?」といったように、冷静に自分の意見を伝えることで、相手に考え直させることも可能です。

見下す人は、自分の意見が正しいと思い込んでいることが多いです。

だからこそ、質問や対話によって「他にも考え方がある」と気づかせることが、関係改善につながるのです。

無理に反論したり、感情的に返したりすると逆効果になることもあります。

冷静に、そして知的に相手の言動の背景を探る姿勢が、自分を守る強さにつながります。

対等な関係を築くための習慣

人と対等な関係を築くためには、「相手をリスペクトする習慣」がとても大切です。

そのための第一歩は、「相手の話を最後まできちんと聞くこと」です。

人は、自分の意見を否定されずに受け入れてもらえたとき、相手にも同じように接しようとするものです。

つまり、あなたが相手を尊重すれば、相手もあなたを対等な存在として扱ってくれやすくなります。

また、「ありがとう」「助かったよ」といった感謝の言葉をこまめに伝えることも、関係を対等に保つコツです。

感謝されると、人は自然と心を開き、信頼関係が深まります。

さらに、自分の意見を主張するときも、「私はこう思いますが、あなたはどうですか?」というように、相手の立場を尊重した言い方を心がけましょう。

強引に押し付けるのではなく、相手を一人の人間としてきちんと扱う姿勢が大切です。

このような日常の積み重ねが、自然と「見下されにくい」空気を作ってくれます。

人間関係は鏡のようなもの。

あなたの態度が、そのまま相手の反応にも反映されるのです。

他人と比較しない思考の育て方

見下されやすい人の中には、「他人と自分を比べる癖」がある人が多いです。

「あの人はすごい」「私はダメだ」と感じてしまうことで、相手の言動に過敏になってしまうのです。

でも、他人と比較してもキリがありません。

人にはそれぞれ違った才能やペースがあるからです。

そこで大切なのが、「昨日の自分と比べる」思考を持つことです。

たとえば、昨日より少し早く起きられた。

先週よりスムーズに仕事ができた。

そんな小さな変化を喜ぶ習慣が、自己肯定感を高めてくれます。

また、SNSを見る時間を減らすのも効果的です。

他人のキラキラした投稿を見続けると、自分が劣っているように感じてしまいます。

情報から少し距離を置くことで、自分の価値観を取り戻すことができます。

他人ではなく、自分の成長や幸せを基準に生きること。

それが、「見下されない自分」を育てるための一番の近道です。

もし見下されたら?冷静な対処法

見下されたときにやってはいけないのが、「感情的に反応すること」です。

「なんだと!」「ふざけるな!」と怒ってしまうと、相手の思うツボになってしまいます。

まずは深呼吸をして、一歩引いて状況を冷静に見ましょう。

相手がなぜそのような態度を取っているのか、背景を想像してみるのも効果的です。

もしかしたら、相手も不安やストレスを抱えているのかもしれません。

その上で、「その言い方は少し傷つきました」「もっと対等に話したいです」と、自分の気持ちを丁寧に伝える方法を選びましょう。

これは「アサーティブ・コミュニケーション」と呼ばれ、自分も相手も尊重する伝え方として注目されています。

また、あまりに悪質な場合や繰り返される場合は、無理に付き合わず、距離を置く勇気も必要です。

職場などでは、上司や人事に相談するのも一つの手です。

自分を守ることは、甘えでも逃げでもありません。

自分を大切にできる人こそ、他人に振り回されず、強くしなやかに生きていけるのです。

因果応報を避けるためにできる心がけ

人に優しくすることが自分に返ってくる理由

人に優しくすることは、結局は自分のためになります。

「情けは人のためならず」という言葉のとおり、誰かにかけた思いやりや親切は、めぐりめぐって自分に返ってくるからです。

たとえば、職場で誰かが困っていたときに「大丈夫?」と声をかけるだけでも、相手は救われた気持ちになります。

その気遣いは、後に自分が困ったときに助けてもらえる“人間関係の貯金”として返ってくるのです。

逆に、冷たく接したり、見下したりしていると、人は少しずつあなたから離れていきます。

何か問題が起きても誰も手を差し伸べてくれない状況になってしまうのです。

優しさは目に見える成果には直結しないこともありますが、長い目で見ると確実に“信用”という形で積み上がっていきます。

それが人生における大きな財産となるのです。

また、優しい人は自然と周囲に良い人が集まり、環境にも恵まれやすくなります。

つまり、優しさは「運」を引き寄せる行動でもあるのです。

だからこそ、誰に対しても誠実で、思いやりのある対応を心がけることが、因果応報を味方につける第一歩になります。

感謝の気持ちが人生を好転させる

感謝の気持ちを持つことは、人生を大きく変える力を持っています。

人は「ありがとう」と言われると嬉しくなり、その相手にもっと良くしてあげたいと思うものです。

たとえば、コンビニで「ありがとうございます」と言うだけでも、相手の表情が少し和らぐことがあります。

こうした小さな感謝の積み重ねが、あなたの印象を大きく変えていくのです。

感謝を忘れると、人はどんどん傲慢になります。

「あって当たり前」「してもらって当然」と思うようになり、それが見下しや横柄な態度につながるのです。

そして、それに気づかないまま人間関係が崩れていくケースも少なくありません。

一方で、何気ない日常の中で「ありがたい」と思える人は、心にゆとりがあります。

そのゆとりが人間関係を円滑にし、自分自身も穏やかに過ごせる環境を作ってくれるのです。

感謝は相手の心を動かすだけでなく、自分自身の心も整えてくれます。

「ありがとう」を口癖にするだけで、毎日が少しずつ好転していくのを実感できるはずです。

謙虚な姿勢が信頼を生む

どれだけ実力があっても、謙虚な人は周囲からの信頼が厚いものです。

謙虚さとは、自分を過小評価することではありません。

「自分ひとりの力ではない」と知っている姿勢のことです。

成功したときに「みんなのおかげです」と言える人と、「俺がやった」と言う人では、周囲の評価が大きく異なります。

後者は一時的に注目されても、信頼は得られません。

謙虚な人は、他人を尊重できるため、人間関係もスムーズです。

意見が対立しても、相手の話に耳を傾けたり、自分の非を認めることができます。

こうした柔軟な姿勢が、職場でも家庭でも、良好な関係を築く秘訣となるのです。

また、謙虚である人ほど、成長が早い傾向にあります。

なぜなら、他人の意見を素直に受け入れられるからです。

これは、自己成長を促すうえで大きな強みになります。

謙虚さは目立たない美徳かもしれませんが、長い目で見れば確実に評価されるもの。

その積み重ねが、「信頼される人」としての立ち位置を築いてくれます。

因果応報を避け、人生を豊かにするためにも、謙虚さを忘れないようにしたいものです。

失敗を笑わず、学びに変える視点

誰かが失敗したとき、それを笑ったりバカにしたりしていませんか?

それは見下しの典型的なパターンであり、自分に返ってくる危険な行動です。

誰にでもミスや失敗はあります。

そのときに大切なのは、相手を責めることではなく、そこから何を学べるかを考える姿勢です。

たとえば、同僚がプレゼンで緊張して言葉に詰まったとします。

それを「なんであんなこともできないんだ」と笑うのではなく、「自分も気をつけよう」と捉える人は、周囲から信頼されます。

また、失敗に対する態度は、その人の人間性をよく表します。

誰かのミスを優しく受け止める人には、自然と相談も集まり、チームの雰囲気も良くなります。

逆に、失敗をネタにしたり責めたりする人は、いざ自分が失敗したときに同じ目に遭います。

それが因果応報という形で自分に跳ね返ってくるのです。

失敗は学びのチャンスです。

自分にも相手にも寛容な姿勢で接することで、信頼と安心感を築くことができます。

“因果応報”を味方につける生き方とは?

因果応報というと、「悪いことをしたら悪いことが返ってくる」というネガティブなイメージが強いかもしれません。

しかし、この法則を“味方”につけることもできるのです。

それはつまり、「良い行いをすれば、良い結果が返ってくる」という生き方を選ぶことです。

他人を尊重し、優しさを持って接し、感謝と謙虚さを忘れない。

そうした行動は、時間をかけて自分にとって素晴らしい未来として返ってきます。

たとえば、日々コツコツと周囲に気を配る人は、いつか思いがけないチャンスを得ることがあります。

信頼が積み重なって、困ったときに手を差し伸べてくれる人が現れるのです。

逆に、自分さえよければいいという考え方を続けていると、短期的には得しているように見えても、長期的には信頼を失い、孤立していきます。

つまり、因果応報とは「人生の鏡」のようなもの。

今の自分の行動が、未来の自分を作るのです。

だからこそ、毎日の選択を丁寧に。

誠実に、優しく、正直に生きることが、自分の未来を豊かにする一番の近道です。

まとめ

人を見下す行為は、一見すると自分を優位に立たせるように感じるかもしれません。

しかしその実態は、自信のなさや承認欲求、比較癖といった心の弱さの表れであり、周囲との信頼関係を壊し、自らの成長を止める危険な行動です。

この記事で紹介したように、見下す態度はやがて因果応報として自分に返ってきます。

信頼の喪失、孤立、キャリアの失敗、人間関係の崩壊など、さまざまな形で代償を払うことになるのです。

逆に、他人を尊重し、感謝と謙虚な心を持って接することで、因果応報を“味方”にすることもできます。

優しさや誠実さは必ず周囲に伝わり、人生を良い方向へ導いてくれるはずです。

日々の言動や態度を見直し、「どうすれば誰かを傷つけずに済むか」「どうしたらお互いに気持ちよく過ごせるか」を意識して行動すること。

それが、因果応報を避けるための最も効果的な方法であり、豊かな人間関係を築くための鍵でもあるのです。