「それ、ルール違反でしょ!」

「マナーがなってないなあ…」

こんな言葉、学校や職場、電車の中など、いろんな場面で耳にしたことはありませんか?

でも、「マナー」と「ルール」ってどう違うのでしょう?

この記事では、マナーとルールの違いをやさしく、わかりやすく解説します。

具体例や子どもへの伝え方まで網羅しているので、家族や職場、学校でも役立つ内容になっています。

読み終わるころには、「なるほど!」と納得できる知識がきっと身につきますよ。

さあ、一緒にマナーとルールの世界をのぞいてみましょう!

目次

マナーとルールはどう違う?日常生活での使い分け

「マナー」とは思いやりの気持ちから生まれるもの

マナーとは、相手に不快な思いをさせないようにする「思いやり」の表れです。

法律のように強制力があるわけではありませんが、社会の中で人と人が気持ちよく過ごすためにとても大切な考え方です。

たとえば、くしゃみをするときに口を手でおさえる。

これは法律で決まっているわけではありませんが、周りの人への配慮として自然に行われていることです。

このように、マナーは「人の気持ちを考えて行動する」ことが基本になります。

マナーは国や文化、時代によっても違います。

日本では「いただきます」と言って食べ始めるのが当たり前でも、他の国ではそういった習慣がないこともあります。

つまり、マナーは人との関係性の中で自然とできあがる「暗黙のルール」のようなものです。

ただし、マナーを守らないからといって罰せられるわけではありません。

しかし「この人、空気が読めないな」などと思われる原因になってしまいます。

マナーを大切にすることは、良好な人間関係を築く上でとても重要です。

社会に出れば出るほど、マナーを知っているかどうかで印象は大きく変わります。

その場にふさわしい行動ができる人は、相手から信頼されやすくなります。

ですので、子どものうちからマナーを自然に身につけておくことが将来にもつながります。

「ルール」とは守るべき決まりごと

ルールとは、みんなが守るべき「決まりごと」のことです。

交通ルールや学校の校則、スポーツのルールなどがその代表例です。

ルールは、みんなが安全に、また公平に過ごせるように作られています。

もし誰かがルールを破ったら、周りの人に迷惑がかかるだけでなく、時には大きなトラブルの原因にもなります。

例えば、赤信号で止まることは交通ルールです。

これを守らなければ事故につながります。

学校での制服の着用や授業中の私語禁止なども、生徒がスムーズに学べる環境を保つためのルールです。

ルールは明文化されていることが多く、「守らなければならない」という強制力があります。

違反すれば注意されたり、罰を受けることもあります。

これはマナーとの大きな違いです。

ルールを守ることは、社会で安心して生活するための土台です。

大人も子どもも関係なく、みんなが同じルールの中で生活しているからこそ、秩序が保たれています。

そのため、ルールを理解し、きちんと守る意識を持つことがとても大切です。

法律との関係:ルールは強制力がある

ルールの中でも特に強い強制力を持っているのが「法律」です。

法律は国や自治体が定めている正式なルールで、違反すると罰則が与えられます。

たとえば、窃盗や暴力などの行為は刑法で禁止されています。

これらに違反すると警察に逮捕されたり、裁判にかけられることになります。

つまり、法律はルールの中でも「絶対に破ってはいけない」決まりごとだと言えます。

一方で、マナーは法律とは異なり、あくまで「人としての心づかい」によるものです。

マナー違反をしても警察に捕まることはありませんが、周囲の人からの評価が下がる可能性は高くなります。

このように、マナーとルール、そして法律はそれぞれの「強さ」に差があります。

表で整理すると以下のようになります。

| 区分 | 意味 | 強制力 | 違反時の罰則 |

|---|---|---|---|

| マナー | 思いやりや気づかい | なし | 社会的評価の低下 |

| ルール | 社会や組織の決まりごと | あり | 注意・指導など |

| 法律 | 国が定めた公式な決まりごと | 強い | 罰金・逮捕など |

この違いを理解しておくことで、自分の行動をより的確に選ぶことができるようになります。

マナー違反とルール違反の違い

マナー違反とルール違反は、どちらも「やってはいけないこと」ですが、その意味合いと影響は大きく異なります。

マナー違反は、相手に不快感を与えたり、信頼を失うことにつながります。

たとえば、食事中にスマホをいじる行為や、大きな声で話すことは、マナーとしてはよくありません。

でも、これらをしても法的な罰を受けることはありません。

一方で、ルール違反は直接的に罰を受ける可能性があります。

テスト中のカンニング、無断欠席、会社での機密情報漏洩などは、ルールに反する行動であり、学校や職場での信用を失ったり、処分の対象になることがあります。

つまり、マナー違反は「相手との関係性にひびが入る」ことが多く、ルール違反は「組織や社会との関係が壊れる」可能性があるという点で異なります。

子どもにどう教える?違いをわかりやすく伝えるコツ

マナーとルールの違いを子どもに教えるときには、「何のために必要なのか」をしっかり伝えることが大切です。

ルールは「みんなで安心・安全に過ごすため」、マナーは「相手が気持ちよく過ごすため」という目的を明確にすると、子どもも納得しやすくなります。

たとえば、「食事のときは口を閉じて食べようね」というのはマナー。

「信号は赤のときは渡っちゃダメだよ」はルール。

このように身近な例を使って伝えると、子どもでもイメージしやすくなります。

また、絵本や動画、ロールプレイ(ごっこ遊び)などを通して楽しく教えるのも効果的です。

「どんな行動がマナー?」「どんなときにルールを守るの?」という問いかけを一緒に考えることで、自然と理解が深まります。

子どもに伝えるときには「ダメ!」と言うだけではなく、「なぜダメなのか」を説明することがポイントです。

そうすることで、自分で考えて行動できる力が育っていきます。

具体例でわかるマナーとルールの違い

電車内のマナーとルールの違い

電車の中では、たくさんの人が同じ空間を共有しています。

そのため、マナーとルールの両方がとても大切になります。

まず、電車内での「マナー」の例としては、以下のようなものがあります。

-

携帯電話はマナーモードにする

-

大声で話さない

-

席を必要な人に譲る

-

荷物は網棚に置くか、自分の前に置く

これらは法律で決められているわけではありませんが、他の乗客が気持ちよく利用できるように配慮するための行動です。

一方で「ルール」にあたるのは次のようなことです。

-

電車内での喫煙は禁止

-

非常ボタンをいたずらで押してはいけない

-

駅のホームで白線の内側に立つ

-

無賃乗車をしてはいけない

これらは鉄道会社や法律で定められており、破った場合には罰金や処罰の対象となります。

たとえば、電車内で電話をしていたとしても罰則はありませんが、周りからは「マナーが悪い」と思われる可能性があります。

しかし、無賃乗車をすれば明確なルール違反となり、追加料金を請求されたり、場合によっては警察に通報されることもあります。

このように、同じ電車という空間の中でも「マナー」と「ルール」はしっかりと区別されています。

両方を意識することで、自分も周囲も気持ちよく過ごすことができます。

学校生活におけるマナーとルールの例

学校では、生徒が安心して学べるように多くのルールとマナーが存在します。

まず、学校での「ルール」の例には以下のようなものがあります。

-

授業開始時間に遅れない

-

制服を正しく着る

-

校内では走らない

-

無断で早退・欠席しない

-

他人の物を勝手に使わない

これらは校則などで定められており、守らないと注意を受けたり、場合によっては指導の対象になります。

一方で、マナーの例はもう少し「心づかい」が中心です。

-

授業中に話を聞く態度を大切にする

-

友達に「ありがとう」や「ごめんね」を言う

-

ゴミはゴミ箱に捨てる

-

靴をそろえる

-

トイレはきれいに使う

これらは強制ではありませんが、他の生徒や先生が気持ちよく過ごせるようにするための大事な行動です。

マナーが守られていないと、トラブルの原因になります。

たとえば、トイレを汚したままにすると、次に使う人が不快になります。

しかし、これはルール違反というよりマナーの問題です。

このように、学校ではルールとマナーの両方を理解して行動することが、よりよい学校生活につながります。

子どもたちが自分の行動を見直すきっかけにもなるので、教える側も意識したいポイントです。

職場でのマナーとルールの違い

社会人になると、職場ではさらにマナーとルールの使い分けが求められます。

まず「職場のルール」の代表的な例は以下の通りです。

-

就業時間を守る

-

機密情報を外部に漏らさない

-

勤怠を正しく記録する

-

パワハラやセクハラをしない

-

社内の規定に従って報告・連絡・相談を行う

これらのルールは、会社の規則や労働法によって明確に定められています。

違反すると、懲戒処分や解雇の対象になることもあるため、非常に重要です。

一方、マナーとして求められるのは次のような行動です。

-

あいさつをしっかりする

-

丁寧な言葉づかいを心がける

-

他人の話を最後まで聞く

-

時間を守る(会議や納期など)

-

清潔感のある服装をする

これらはルールとして罰則があるわけではありませんが、職場の人間関係や評価に大きく影響します。

たとえば、上司や同僚に無礼な態度を取っても法律には違反しません。

しかし、その結果としてチーム内の雰囲気が悪くなり、自分自身の信頼を失ってしまう可能性があります。

マナーは「社会人としての品格」を示すものでもあります。

ルールだけ守っていればいいというわけではなく、マナーも意識することで信頼される社会人になることができます。

SNSでのマナーとルールの境界線

SNSでは、誰もが気軽に情報を発信できる便利さがある一方で、マナーとルールを正しく理解していないとトラブルになりやすい場でもあります。

ルールとしては、以下のようなことが明確に禁止されています。

-

他人の顔や名前を無断で公開する(肖像権の侵害)

-

誹謗中傷を書く(名誉毀損)

-

著作権のある画像や音楽を無断使用する

-

なりすましアカウントの作成

-

虚偽の情報を広めることによる詐欺行為

これらは法律にも関わることで、違反するとアカウント停止だけでなく、損害賠償請求や刑事罰の対象になることもあります。

一方、マナーに関しては、次のような点が重要です。

-

コメント欄での丁寧な言葉づかい

-

他人の投稿に対して適切な反応をする

-

ネガティブな気持ちは一度冷静になってから投稿する

-

誤解を招く投稿を避ける

-

共感や感謝を伝える投稿を意識する

マナー違反はルール違反ほど重くはありませんが、人間関係のトラブルや炎上の原因になります。

SNSでは、顔が見えないからこそ、相手を思いやるマナーが特に求められます。

違反したときの結果の違いを比較しよう

マナー違反とルール違反では、違反したあとの結果に大きな差があります。

以下のように整理できます。

| 違反の種類 | 内容 | 起こりうる結果 |

|---|---|---|

| マナー違反 | 配慮が欠けている行動 | 信頼の低下、関係悪化、注意される程度 |

| ルール違反 | 決まりごとに反する行動 | 処分・罰金・信用失墜・法的責任 |

たとえば、電車で音楽を大音量で聴くのはマナー違反ですが、逮捕はされません。

しかし、無賃乗車をすればルール違反となり、料金を追加で払う必要が出てきます。

このように、マナーは「人間関係のトラブル」、ルールは「社会的・法律的なトラブル」につながる傾向があります。

どちらも大事ですが、結果の重さが違うことを意識して行動することが大切です。

マナーが求められる理由とは?

社会で円滑に暮らすために必要なこと

マナーは、社会の中で人と人がスムーズに関わっていくためにとても大切なものです。

ルールのように明確に決まっているわけではありませんが、マナーがあることでお互いに気持ちよく過ごすことができます。

たとえば、道ですれ違うときに軽く会釈をする。

お店で「ありがとう」と伝える。

こうしたマナーは、小さなことのように見えて、実は相手との距離を縮めたり、信頼を生み出すきっかけになります。

マナーを守ることで、衝突や誤解を避けやすくなります。

人は感情のある生き物です。

正しい行動をしていたとしても、相手の気持ちを無視していれば、関係が悪くなることもあります。

マナーは、そうした感情面の「つまずき」をやわらげる働きがあります。

また、公共の場や集団生活では「他人とどう関わるか」がとても重要です。

マナーが身についていれば、どんな場面でもスムーズに対応できますし、自分自身も周囲から信頼される存在になります。

つまり、マナーとは「人と人が心地よく関わるための潤滑油」のようなものなのです。

「見えないルール」としてのマナー

マナーは、はっきりとした文書や掲示で示されているわけではありません。

しかし、みんなの中で「これはやったほうがいいよね」という共通の感覚があるものです。

そのため、マナーは「見えないルール」とも言えます。

たとえば、会議中にスマホを見ない。

エレベーターでは奥の人から順に降りやすくする。

これらは法律でも社内ルールでもないけれど、自然と求められる行動です。

こうしたマナーは、長い時間をかけて社会の中で形成されてきたものです。

「みんなが心地よく過ごすためにはどうすればよいか?」という人々の経験と知恵から生まれたものと言えるでしょう。

マナーがない社会は、どこかギスギスとした印象になります。

誰かが困っていても無視されたり、思いやりのない行動が日常になると、人とのつながりがどんどん希薄になります。

だからこそ、見えないけれど大切な「マナー」というルールを、私たちは意識して守っていく必要があります。

信頼関係を築くカギになるマナー

マナーを守る人は、周囲から「信頼できる人」と思われやすい傾向があります。

それは、マナーが「相手の立場を考えられる証拠」だからです。

たとえば、会話の途中で相手の話をさえぎらず、しっかり聞く。

食事の場面で相手のペースに合わせる。

こうした小さな気配りは、相手にとって「この人と一緒にいると安心する」と感じさせます。

信頼は、日々の積み重ねで生まれるものです。

その中で、マナーは非常に大きな役割を果たしています。

どんなに能力が高くても、マナーがなっていない人は、信頼を失いやすいものです。

ビジネスの場面でも、マナーを守れるかどうかは大きな評価ポイントになります。

言葉づかいや身だしなみ、報告の仕方ひとつでも「この人は信頼できるか」が見られています。

つまり、マナーはただの形式ではなく、人と人との信頼を築くための基本であり、土台なのです。

マナーがある人=好印象を与える人

初対面の人と会ったとき、相手のマナーはとても目につきます。

清潔感のある服装、丁寧なあいさつ、相手に合わせた言葉づかい。

こうした行動がそろっていると、相手に「この人は感じがいいな」と思ってもらえます。

マナーは見た目にも表れますが、それ以上に「内面の配慮」がにじみ出るものです。

だからこそ、マナーがしっかりしている人は、性格までよく見られやすい傾向があります。

逆に、どんなに見た目がよくても、マナーがなっていないと印象は悪くなります。

公共の場で大声で話したり、相手の話を聞かずに自分の話ばかりする人は、周囲から敬遠されがちです。

マナーは、人間関係の第一印象を大きく左右します。

誰かと良い関係を築きたいと思うなら、まずは自分のマナーを見直してみるのが近道です。

日本と世界のマナーの違い

マナーは国や文化によって異なることが多くあります。

日本では当たり前のことでも、海外では非常識とされることもあるのです。

たとえば、日本では電車内で静かにするのがマナーとされていますが、海外では普通に会話をしている国もあります。

また、日本では食事のときに音を立てずに食べるのが良いとされますが、中国では麺をすする音が「おいしい」のサインになる場合もあります。

こうした違いを知っておくことは、国際的な場でとても重要です。

海外旅行や留学、仕事などで外国の人と関わるときには、「自分のマナーが相手にどう映るか」を意識する必要があります。

日本のマナーは「相手に迷惑をかけない」ことを重視していますが、欧米では「自分の意見をはっきり言う」こともマナーの一部です。

どちらが正しいというよりは、「その場に合ったマナーを選ぶこと」が大切になります。

世界にはさまざまなマナーが存在します。

柔軟な考え方を持つことで、どんな場所でもスムーズにコミュニケーションが取れるようになります。

ルールはなぜ必要?どんな役割を持っている?

ルールがなかったら社会はどうなる?

もし社会にルールが一切なかったとしたら、どうなるでしょうか?

答えはとてもシンプルで、「混乱が生まれ、安心して暮らせない社会」になってしまいます。

たとえば、交通ルールがなかったらどうなるでしょう。

赤信号を無視する人がいれば、すぐに事故が起きてしまいます。

また、スーパーで商品を勝手に持ち帰っても注意されない社会では、お店も成り立ちません。

ルールは、人と人が安全で公平に暮らすための「土台」となるものです。

個人の自由ばかりを優先してしまうと、他の人の自由や安全が脅かされます。

だからこそ、社会全体が「みんなが守るべき決まり」を共有していることが大切です。

ルールがあることで、子どもも大人も安心して行動できます。

どこまでがOKで、どこからがNGなのかがはっきりしていることで、不安なく生活できるのです。

つまり、ルールとは「自由に生きるための道しるべ」とも言えるでしょう。

交通ルールに見るルールの重要性

交通ルールは、ルールの大切さをわかりやすく実感できる身近な例です。

たとえば、「赤信号で止まる」「左側通行を守る」「横断歩道では歩行者優先」など、たくさんのルールが存在しています。

これらのルールはすべて、人の命を守るために作られています。

誰かが一つでもルールを守らなければ、事故のリスクが一気に高まります。

自分が安全運転をしていても、相手が信号を無視すれば命に関わることにもなりかねません。

だからこそ、交通ルールには違反者に対して罰則があります。

スピード違反や飲酒運転には罰金や免許停止といった厳しい処分が科されます。

これは、「命に関わる重要なルールだからこそ、絶対に守ってもらう必要がある」という強いメッセージなのです。

交通ルールは、自分だけでなく、他人の命や安全も守るためのもの。

その重要性を理解しておくことは、日々の生活を安全に送るために欠かせません。

法律とルールの違いを整理しよう

「ルール」と「法律」は似ているようで、少し違います。

どちらも「守るべき決まりごと」ですが、その成り立ちや強制力には違いがあります。

法律は、国や地方自治体などの「公的な機関」が定めるもので、全国民に対して適用されます。

たとえば、刑法や民法、道路交通法などがそれにあたります。

法律に違反すると、罰金や逮捕など、明確な罰則があります。

一方で、ルールは法律ほど強制力がない場合も多く、学校や会社、スポーツの大会など「限定された場」で使われることが多いです。

たとえば、「授業中にスマホを使わない」「会議では発言するときに挙手する」といった決まりは、法律ではなくルールです。

ルール違反の場合は、注意や指導といった形で対処されることが多いですが、法律違反になると刑事責任を問われることもあります。

つまり、すべての法律はルールの一種ですが、すべてのルールが法律というわけではありません。

この違いを正しく理解しておくことは、自分を守るうえでもとても重要です。

スポーツにおけるルールの役割

スポーツの世界では、ルールがなければ成り立ちません。

なぜなら、ルールがあるからこそ「公平に競い合う」ことができるからです。

たとえば、サッカーでは手を使ってはいけない。

バスケットボールではドリブルを止めたら、再びドリブルをしてはいけない。

こうしたルールがあることで、選手は同じ条件のもとでプレーします。

ルールがあるからこそ、観客も試合を楽しむことができます。

もしルールがなければ、何が反則で何が得点なのか分からず、ただの混乱になってしまいます。

また、スポーツではルールを守ることが「フェアプレー精神」にもつながります。

自分に不利な判定でもルールに従うことで、相手に対する敬意を示すことができるのです。

特に子どもたちにとって、スポーツを通じてルールを学ぶことは、社会性や協調性を育てる貴重な経験になります。

スポーツのルールは、社会で生きていくための基本を学べる良い教材でもあるのです。

ルール作りの裏側にはどんな考えがある?

ルールは「ただ厳しくするため」に作られているわけではありません。

その裏側には、必ず「なぜ必要か」という理由や考え方があります。

たとえば、学校で「廊下は走ってはいけない」というルールがあるのは、転倒してけがをする危険があるからです。

職場で「情報は外部に持ち出してはいけない」というのは、企業秘密を守るためです。

ルールは、誰かを縛るためではなく、「みんなが安全に、気持ちよく過ごすため」に設けられています。

その目的を理解することで、ルールを守ることが「面倒」ではなく「納得できる行動」になります。

また、ルールは時代に合わせて変わることもあります。

以前は当たり前だったことが、今では見直されているケースも多くあります。

たとえば、学校の髪型や服装のルールなどは、少しずつ柔軟になってきている例の一つです。

ルールの背景にある「目的」や「理由」を知ることで、自分自身の行動にも自信が持てるようになります。

単に「言われたから守る」のではなく、「なぜ必要かを理解して守る」ことが、これからの時代に求められる姿勢です。

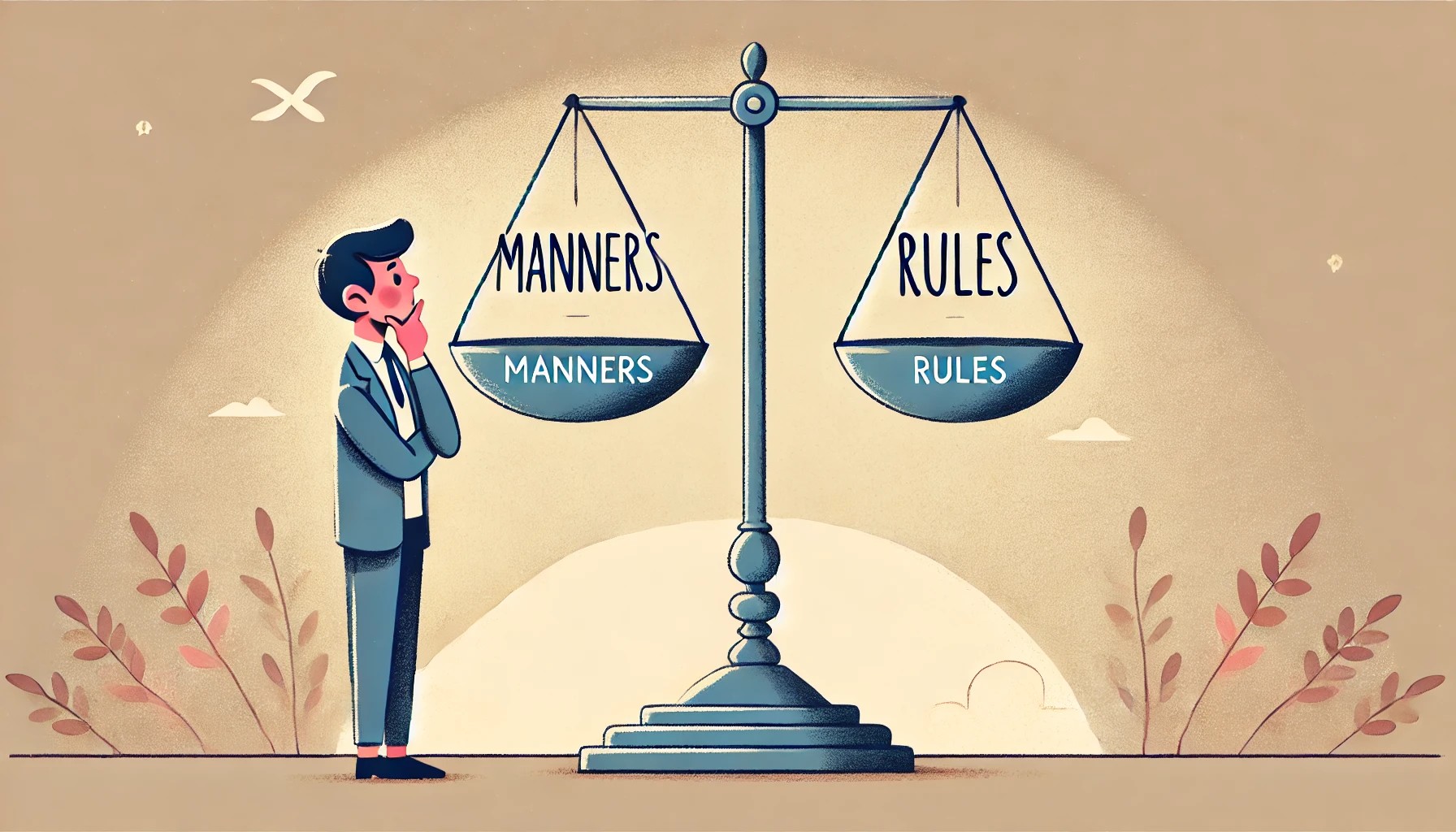

マナーとルールのバランスが大事な理由

両方を理解すると社会がもっと生きやすくなる

マナーとルールは、それぞれ違った役割を持っています。

しかし、どちらか一方だけを重視していても、うまく社会で生きていくことはできません。

ルールは「守るべき決まりごと」であり、安全や公平性を保つために必要です。

一方で、マナーは「相手への思いやりや気づかい」を表すもので、良好な人間関係を築くために欠かせません。

たとえば、ある会議でルール通りに発言していても、無表情で冷たい言い方をしていたら、周囲は「話しにくいな」と感じてしまいます。

逆に、いくらマナーが丁寧でも、会議の時間を守らなかったり、議題と関係ない話ばかりしていたら、全体に迷惑をかけてしまいます。

このように、マナーとルールはお互いに補い合うものです。

両方をバランスよく理解して行動できる人は、周囲からも信頼され、気持ちよく付き合える存在になります。

社会での「居心地のよさ」や「安心感」は、マナーとルールの両立によって生まれているのです。

マナーだけだと起きやすい問題

もしルールがなく、マナーだけで社会が成り立っていたらどうなるでしょうか?

一見、「思いやりで成り立つ社会」は理想的に思えるかもしれません。

しかし、実際には多くの問題が起きやすくなります。

マナーは個人の感覚に基づくものなので、「これくらいならいいだろう」という判断にバラつきがあります。

人によっては「当たり前」と思っている行動が、別の人にとっては「失礼」だと感じられることもあるのです。

また、マナーには強制力がないため、守らなくても罰則がありません。

そのため、自分勝手な人がいても止める手段がなく、トラブルが続出することになりかねません。

たとえば、電車内で大声で話す人がいても、注意できる人がいなければ周囲の人はただ我慢するしかありません。

これでは、みんなが安心して暮らせる社会とは言えません。

だからこそ、マナーだけではなく、最低限のルールが必要なのです。

ルールがあることで「みんなが守るべきライン」が明確になり、トラブルを防ぐことができます。

ルールだけだと起きやすい問題

逆に、マナーを無視して「ルールさえ守っていればいい」という考え方もまた危険です。

ルールに書かれていない行動であっても、相手を傷つけたり、不快にさせたりすることはあります。

たとえば、会議中にスマホを見ながら相づちを打っていたとしても、ルールでは禁止されていないかもしれません。

しかし、相手からすれば「この人は話をちゃんと聞いていない」と感じ、不信感を抱く原因になります。

また、ルールを口実にしてマナーを無視する人もいます。

「法律には違反していないから」と言って、配慮のない行動をとるのは、社会人として信頼を失うもとになります。

ルールは最低限のラインであって、それ以上の行動は「人としての思いやり」で補うべきです。

つまり、マナーがない社会では「冷たい」印象になり、人間関係がぎくしゃくしやすくなります。

マナーは、ルールではカバーしきれない「心のやりとり」を支える存在です。

どんな場面でどちらを優先すべき?

場面によって、マナーを優先すべきか、ルールを優先すべきかは異なります。

たとえば、災害時や緊急時には、まずルールを優先する必要があります。

避難経路や行動マニュアルに従って動くことが、自分と他人の命を守ることにつながります。

一方で、日常生活や人間関係においては、マナーを重視する場面が多くなります。

たとえば、上司やお客様に接するとき、形式的なルールよりも「どうしたら相手が気持ちよく感じるか」を考えることが大切です。

また、子どもと接するときも、頭ごなしにルールを押しつけるより、「なぜそれが大事なのか」というマナー的な説明をする方が、納得してもらいやすくなります。

場面ごとに「今はルールが優先か?マナーが大事か?」を考えることで、より柔軟で効果的な対応ができます。

これは、社会で求められる“判断力”や“空気を読む力”にもつながります。

子どもにも伝えたい!バランス感覚の育て方

子どもにマナーとルールの違いやバランスを教えるには、「行動の意味」をセットで伝えることがポイントです。

ただ「やってはいけない」と言うのではなく、「どうしてそれがダメなのか」を説明することで、子どもは納得し、自分で考える力を身につけることができます。

たとえば、「廊下を走らないで」と伝えるとき、「転んだらけがをするし、他の人にぶつかると危ないよ」と理由を加えて説明しましょう。

また、「ご飯のときはありがとうって言おうね」と教えることで、マナーの大切さも自然に身についていきます。

絵本やアニメ、日常の体験を通じて「マナーのある行動」「ルールを守る意味」を一緒に考える時間を持つのもおすすめです。

子どもは大人の行動をよく見ています。

だからこそ、大人自身がマナーとルールをきちんと守る姿を見せることが、何よりの教育になります。

バランス感覚を育てることは、将来子どもが社会に出たとき、周囲との良い関係を築く力になります。

今のうちからその土台をしっかり育てていきましょう。

まとめ

マナーとルールは、どちらも私たちが社会で心地よく、安心して暮らすために欠かせないものです。

ルールは「守らなければならない決まり」であり、社会の秩序や安全を守るために存在します。

一方で、マナーは「相手を思いやる行動」で、人と人との信頼関係や快適な人間関係を築くために必要です。

どちらか一方だけでは、うまくバランスがとれません。

ルールがあってもマナーがなければ冷たい社会に、マナーだけでルールがなければ混乱した社会になってしまいます。

子どもから大人まで、マナーとルールを正しく理解し、場面に応じて使い分けられる力を身につけることで、私たちはもっと生きやすい社会をつくることができます。

日常の中で意識するだけでも、その第一歩になります。

ぜひ、この記事をきっかけに、自分の行動を少し見直してみてくださいね。